7月份,随着各大高校陆续发放研究生录取通知书,新一届的考研大战终于落下帷幕。

据数据,2025年共有388万考生报名研究生考试,而录取的考生87万,连零头都够不上,可谓是“千军万马过独木桥”,能拼上的都是佼佼者。

近几年,高校清退研究生的消息屡见不鲜,他们大多都是因为“延毕”超过最长年限而被开除。

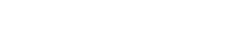

今年吉林大学发布公告,对 15 名超期失联的研究生作退学处理;中国地质大学开除了28名研究生;还有早期西安理工大学清退的人数更是达到了55人……

数据显示,2023年全国研究生退学人数比2020年暴涨170%,每年有近50万学生主动放弃学位,主动退学率接近3%。

凌晨两点的实验室,化学系的林薇(化名)盯着培养皿里没反应的液体,突然没忍住,眼泪砸在了实验记录本上。

为了做实验,她几乎吃住都在实验室,泡面桶堆满墙角,头发油得能炒菜,但换来的只有越来越重的黑眼圈和越来越差的实验数据。

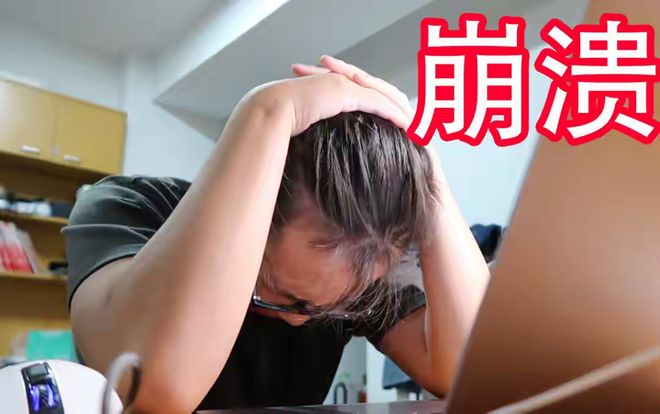

有一天她再也忍不住,拿着退学申请书站在导师办公室门口,手心全是汗,但脑子却比任何时候都清醒。

周望本科学的是电气工程专业,一直想通过读研深造自己,但二战无奈落榜后被调剂到新能源汽车方向。

为了弥补跨专业的基础薄弱,他一边自学专业知识,一边完成导师布置的任务,不敢有任何松懈。

学业的压力还在其次,但导师从来都是“只问结果,没有指导”的方式,让他熬不住了。

虽然家人朋友都在劝他考研不易,坚持到毕业,但哪怕是差一步就能拿到毕业证,周望也不想再耗下去了。

不仅是他,越来越多的研究生甚至连“熬”的耐心都没有,入学第一年就果断“跑路”。

费宇是一个典型的“小镇做题家”,出生于县城,靠自己的努力一步步考上四川大学。

曾几何时,研究生文凭就像块金字招牌,哪怕是冷门专业,借着文凭,在找工作时也能多几分底气。

可现在,越来越多的人“上岸”后觉得自己进入了一座围城,外面的人挤破头想进来,里面的人扒着墙头想出去。

林薇的导师带了12个研究生,每个人手里都攥着两三个课题,白天做实验,晚上查文献,周末还得帮导师改项目申报书。

仪器老化没人管,经费申请半年批不下来,而导师却只会把实验不成功归咎于你能力不足。

读研的日子,王阳就像被抽走了灵魂,没有活着的真实感,只觉得自己什么也不是,什么也做不好,最终无奈选择了休学。

研究生期间,导师往往掌握着你的“生杀大权”,为了顺利毕业,有些人甚至连基本的尊重和公平都得不到。

同学聊的专业术语,她像在听天书;导师布置的任务,别人一天搞定,她花三天还摸不着门道。

Eva这才意识到,原来自己不过是被“行业赚钱多”的表象给迷惑地上了这艘船。

多少人考研时盯着“热门专业”“高薪行业”,却从没问过自己喜不喜欢,而等真正摸到船板的时候,才发现自己根本不适合划桨。

在旁人眼里,能考上研究生都是天之骄子,可真到了想退学的时候,这层光环反倒成了枷锁。

写不完的论文、躲不掉的压榨、现实和理想的落差,没人可说,没人能懂,只能自己硬扛,扛不住了,就只能选择逃。

这些年轻人当初挤破头想上岸,以为对岸是鲜花满地,结果踩进去才发现,全是碎玻璃。

他不甘心,又写信到研究所请求更换导师,信却鬼使神差地又落回到原导师手里。

退学后,Eva先是尝试去金融公司上班,但曾经向往的光鲜生活却让她感觉“度日如年”。

如果真的可以坚持下去,又会有几个人真的会放弃好不容易得到的机会吗?退学实在是无奈之举。

每年一到考研季,网络上似乎都充斥着“不考研就是 loser”“考不上985就是失败”的论调。

可那些退学的研究生用亲身经历告诉我们:“上岸”未必是成功,退学也不代表失败。

与其在“上岸即成功”的执念里耗着,不如静下心来想想:自己到底想成为什么样的人,想过什么样的生活。

正如费宇所说的,他并不鼓励退学或不退学,但一定要活出自我,坚定自己内心的选择。

毕竟,名校光环再耀眼,学历证书再光鲜,也照不亮你不喜欢的人生。找到自己真正想走的路,比什么都重要。

简体中文

简体中文